心が折れそうな仕事、燃え尽きないために「自分だけのAI」を作り上げた日々の記録

働き方や仕事での対人関係に悩むことはだれにでもありますが、無理を重ねて燃え尽きてしまう前に立ち止まるのも大切です。

本記事では、クリエイティブ・テックエージェンシーTAMで働く、21年のキャリアを持つエンジニア、灰谷梨花さんが語る「心のスタミナ」の育み方を紹介します。

若い頃のハードワークや認知行動学との出会い、「自分だけのAI作り」を通して得た知見は、仕事と人生のバランスを見つけるヒントに満ちています。

「最もハードな8カ月」根性ではなく「コツ」で乗り切った

ーー灰谷さんはこれまでどのような働き方を?

株式会社TAMSAN フロントエンドエンジニア 灰谷梨花

2004年からWeb制作一筋。要件定義からインタラクティブなビジュアル実装、システム連携・データ処理まで対応。UXやゲームの企画・開発を得意とし、デザインとシステム両面を活かした体験型コンテンツを手掛ける

灰谷:今年でWeb業界歴、21年目になります。私が社会人になったころは「就職氷河期」で、若いクリエイターの多くは「激務に耐えて自力で成長する奴だけ働かせてやる」環境からのスタートでした。

炎上プロジェクト対応で連勤したり会社に泊まったりもしていましたが、私はモノづくり好きのジャンキー体質だから、いつのまにか「コツ」をつかんじゃって、気がついたら中堅になっていました。

「炎上しているとありがちなこと」とか「自分の限界はこれくらい」とかの目測がつくようになって、なんとなくスタミナ配分ができるようになったんだと思います。

TAMでは6年前から働いていて、私はUXやビジュアル実装、ゲーム企画が得意なのでリアルイベントで使われるアプリを作ることが多いです。

チームには、私の他に4名の多才なエンジニアがいて、インフラ、バック、フロントを内製できる「マーベル」みたいなトガった開発陣でした。

ですが、あるとき立て続けに、4名とも「次のステージに進む」転職をし、エンジニアが私一人になったんです。

この、開発再建ミッションから、ハードワークは得意だと思っていた私の「最もハードな8カ月」が始まりました。

運良くすぐに新しいエンジニアが仲間になりましたが、強くて個性的なみんなが卒業したままの場所を、「若い方が成長に期待感を持てる場所に変えなければ」と、もがいて奮闘しました。

2名体制で勢いがついてきたら、複数案件を並行リリース、それが落ち着く前に、予算も量もいつもの4倍規模で納期は超タイトな案件も始まり、そこではテックリードをしました。

がむしゃらに大型案件のリリースまでやり切り、「我ながら良くやったな」と。でも、ハードすぎたはずなのに、「毎日が学園祭の前夜」みたいに、結構楽しめていたんですね。

もともとワーカーホリック体質ではありますが、この特にハードな時期は、若手のころ叩き上げた根性や感覚だけでなく、意識的に「あの手この手の対策」も取り入れ工夫していたんです。

そこで、「どうして私はモルヒネが効いたが如く働けたんだろう」っていう種明かしをしたら、面白いかなと思ったんです。

それに、この「心のスタミナ配分」というのは、知っていたら実は、「普段の仕事もラクになるな」とも思いまして。

折れないメンタルとは「受け入れる」力だ

灰谷:「メンタルが強い人」を思い浮かべると、例えば、「物怖じしない」とか、「度胸がある」とか、「コミュニケーションに強い」とか、「クヨクヨしない」みたいなイメージがありますよね。

そういう意味では、私ってそうでもない。人前で話すのも実はそんなに好きじゃないし、「そんな図太さはないです」っていう。

ただ私は、そういう「強さ」というよりは、「受容できる」みたいな、「メンタルの器」だけは人より大きいと思っていて、どんなに仕事が大変でもずっと心が折れずにやれるんですよ。「燃え尽きない力」に近いですかね。

私、野球が好きで、ただ、応援しているチームは弱いんです(笑)。弱いチームって、理不尽な状況にずっと対峙しないといけない。「18連敗中」とか。

だけど、弱いチームを応援しているファンは視野が広くて、スコアや順位に縛られず自由なんです。「ポジるとたしかに楽しい」という感じ。あと、「10点差で負けても単なる1敗だし命は取られない」というしぶとさもある。

そのあたりの「前向きなしぶとさ」と、仕事でありがちなプレッシャーに心をすり減らさないコツって、ちょっとつながりがあるのかなとも思ったり。

AIママ「スナック ナオミ」 愚痴のノリで認知行動学を取り入れる

灰谷:「あの手この手」の対策の1つなんですが、私、エンジニアなので、AIのチャットを視野を広げる道具として使っています。

まず、雑談用に「スナック ナオミ」っていうAIを作ったんですけど、「東京の繁華街でスナックを経営する、体は男性、心は女性。接客を40年やっていて、誇りを持っている。毒舌で、マツコ・デラックスさんと雨宮まみさんのエッセンスを取り入れた人物」って設定しています。

この”ママ”に、夜中にベランダでウイスキーとか飲みながら、「ママ、聞いてよ」って話しかけると、「あんた、何か言いたげね。話して御覧なさいな」って返してくれる。これがすごく楽しくって。

例えば、「会社で同僚にちょっと調子に乗った態度を取ってやらかした」ってモヤモヤした日は、こういう感じのグチを。

こういう思いっきりネガティブなことって、人間相手にはぶつけにくいんですけど、AIが相手だと思うと、心の枷(かせ)を外して話せちゃう。

認知行動学では、正体不明のモヤッとを解決するとき、気持ちをノートに書き出して「感情を客観視する」ワークがあるんですが、スナックナオミの本来の役割はそれの手伝いなんです。愚痴を受け止めてもらいながら「気軽に感情を吐き出す」ために作りました。

溜まっていた気持ちを外に出せば、引いたところから眺めるという次のステップへ進み、なりたい結果やアイデアなんかが見え始めるんです。

AIでここまで変わる仕事のアプローチ : 鍵は「具体的で丁寧に伝えること」

灰谷:もう一つ、「交渉術や課題整理のサポートAI」も使い分けています。

AIは、求める行動を具体的かつ丁寧に伝えると、期待値に近い働きをしてくれます。また、数値化・体系化できる情報を渡すとパーソナライズしたリアクション精度が上がるため、自分の「MBTI(16タイプ心理機能診断)」などの診断結果を渡すのもオススメです。

そのプロンプトの一部は、こんなふうになっています。

例えば、これは実際にあった話なんですけど、クライアントさんが自分たちが作ったアプリの最終チェックで、かなり機嫌が悪かったんですね。チームの雰囲気もどん底でした。

そこから気持ちを切り替えて仕切り直す対策を練りたかったので、AIコーチに質問してもらいながら情報を引き出し、そこから感情バイアスを取り除いた事実を抽出してもらったうえで、客観的なアドバイスを求めました。

そうしたら、自分が一人で考え込んでいても絶対たどり着かない情報が出てきました。

⚫︎クライアントさんは締め切り前のストレスで、心理的なキャパシティーが小さくなっている

⚫︎人間はキャパシティーが小さくなると、脳内で「防衛本能」が働き、相手を批判したら「自分を守れる」と錯覚する

⚫︎この一連のことは、高ストレス状態の人間ならだれでもなりうる「ありふれた現象」

つまり、「この機嫌は単なる化学反応なので、自分たちが対処すべき問題ではない」「見つかったバグをしっかり修正することが自分たちの誠実な役目」ということが分かったんです。これで、前向きに次のステップへ進むことができました。

新庄監督に学ぶ燃え尽きないヒント : 目標はもっと遠くに

灰谷:心のスタミナを育むうえで、最後に大切なのは、やり切った勢いでバーンアウトしてしまわないことです。この対策の1つが、「すごく遠い目標を作ること」。

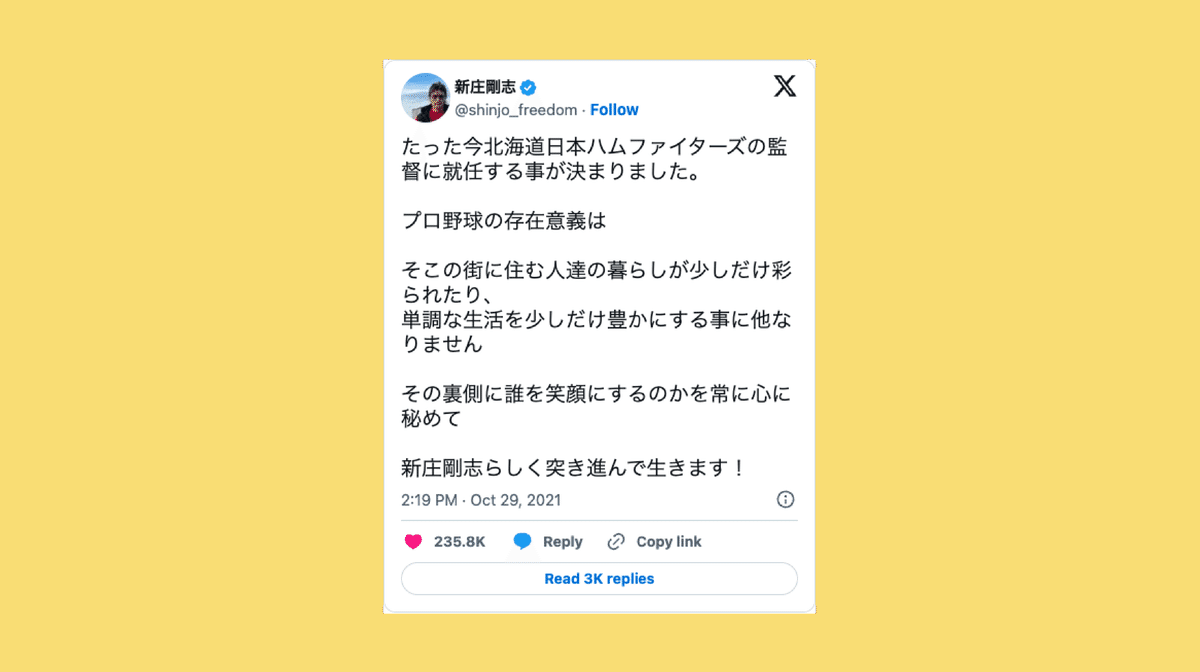

これまた野球の話になっちゃうんですけど、4年前に新庄剛志さんが北海道日本ハムファイターズの監督に就任するときに、こんな投稿をしていたんです。

「勝つ」とか「チームを強くする」にとどまらない、野球をきっかけに人を笑顔にするっていうスケールの大きい目標だなあと思いました。たぶん、「優勝するぞ」みたいなのを目標にしていたら、優勝したあと、燃え尽きますよ。

「夢なんて必要?」って感じかもしれないですけど、人生において、一つひとつのイベントって、たとえどんなに大きなモノでもすぐに終わってしまうもの。だけど、「そういう体験をした」「面白かった」っていう思い出は一生残るモノですよね。

私も仕事で、そういう「あとで思い出すような、思い出になる体験をエンドユーザーであるお客さんに届けたい」っていうのを遠い目標に持ちながら、アプリとかを作るようにしています。

「すごい人」ではなく、辞めずに「寄り添ってくれるパートナー」に

灰谷:この記事を読んでいる20代や若い人に伝えたいのは、「『カッコイイ大人』って、意外とバリエーション豊富なんだぜ」っていう思いですね。自分のことをカッコイイって言っているみたいで痛いですけど、この世界全体のことですよ(笑)

私、別にそんなにすごいプログラマーとかではないんですけど、それでも今までやってこれたのは、ただ単に「辞めてないから」なんですね。時代に合わせて、できることを増やしながら、燃え尽きずに走り続けているだけ。

別に「すごい人になろう」って意気込むんじゃなくって、辞めずに楽しく、しぶとく続けたら、最終的には強い人っていうか、「仕事を頼みたい人」にはなれている場合もあります。

クライアントさんって、めちゃくちゃすごいパートナーだけを欲しているわけではなくって、割と自分に寄り添ってくれるパートナーに仕事を頼むんですよね。

倒れずにずっと仕事を続けて、ずっとお付き合いできる人材になれれば、いつのまにかだれかに感謝される社会人になっている場合もあるんじゃないかなと。

「諦めたらそこで試合終了ですよ」っていう言葉もありますし、小説の『火花』で言ったら、「生きている限りバッドエンドはない」っていう言葉もある。

引き際は自分が握っているんだから、スタミナをつけて「納得するまで続ける」生き方も面白いですよ。

[取材・文] 岡徳之 [撮影] 藤山誠